「人間は泣きながらこの世に生まれてくる。

阿呆ばかりの世に生まれたことを悲しんでな」。

これはw・シェイクスピアの言葉であるらしい。

いやはや、なんとも豪胆な。

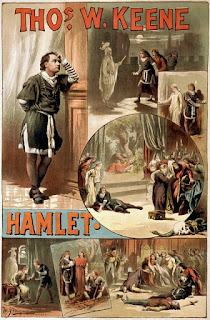

シェイクスピアと言えば、ご存じ世界一有名な劇作家。

ロミオとジュリエットやハムレット、リア王なんて誰もが知っている名作である。

私は劇場で見たことはないが、

映画大全集は持ってるんだなぁ(笑)

作品の全てがドキッとするくらい人間の内面を表現しているので、

個人的には心理学者や哲学者に近い気がする。

全ての人間が持つ原罪である猜疑や嫉妬、

マクベスはこれを鮮明に描き出した。

喜劇と史劇と悲劇・・・。

今回はそんなシェイクスピアにまつわる小話。

☞ ☞ ☞

シェイクスピアは活字を使わなかったらしい。

台本は個人のパートだけ与えられ、全体の物語を読むことができかった。

当然、観客も作品を見る事ができない。

つまりは耳でしかその舞台は体験できないものだったのだ。

実際の舞台と俳優のセリフを覚えながら各自、

一連の物語を再構成するしか、方法はなかった。

よって観客を始め、俳優たちそれぞれも、

各々が自由にその世界を感じたのである。

よってシェイクスピアの舞台そのものは

一義ではなく、多様な物語なのだ。

何と不親切な・・と思うだろうか?

私はそうは思わない、むしろ逆にこれこそが醍醐味である。

我々がその一部始終を目にできるような俯瞰的な視点とは

逆を言えばそのリアルな「場」から切り離された傍観者でもある。

そして客観的な場に居座れない代わりに、

我々は常に参加し、受け入れ、相互に影響を与えあうことができる。

内側から眺める視点、これがunreveの「場の創造」なのだ。

文字(テキスト)が存在すれば途端に内部から外部となる。

まるで台本を読む傍観者のように。

つまり全員が参加するには「文字」が邪魔なのだ。

岡目八目は立ち位置として重要だと書いたが、

その視点を自由に変える事ができるのが前提としてある。

☞ ☞ ☞

シェイクスピアの演劇は没後、その「曖昧さ」から

数学者からなる王立協会によって批判された。

それは数学者やプロテスタント(カルヴァン派)が求める

「万人共有」の対立概念だったからだ。

17世紀は「多様から一義へ」変わって行った時代ともいえる。

シェイクスピアの没後、世界中の人々が作品を共有した。

印刷技術とは、世界で初めての大量生産した「知の共有」である。

つまり今ある活字本とは、均質にして反復可能であり、

編集によって多くの人々が共通する意味を持てる、という

「再現性を売る商品」なのだ。

否、持てると勘違いさせてしまう商品なのである。

☞ ☞ ☞

フランシス・ベーコンは言語が個人の偏見(イドラ)によって

作られているとし、

デカルトは観念を正確に伝えうる言語以外の記号を考えた、

言語が記号である以上、解釈は一つではないのだ。

フランチャイズのマニュアルも当然「イドラ」である。

その台本を俯瞰しても捉える「フィルタ」が違うのは当然だ。

我々は自己完結、つまり「勝手に納得(解釈)」してしまう。

(解読と解釈の違いは前回書いた)

シェイクスピアはそれを危惧して、

あえて台本を書かなかったのかもしれない。

多様な捉え方そのものに価値を置いた気がしてならない。

つまり受け手が多様である以上、

一つの台本を作ったとしても、その解釈は多様のままなのだ。

unreveは「参加型マニュアル」を推進している。

それは本部と加盟店によるフラットな編集作業だ。

イノベーションが求められる時代において、

既存の閉鎖的になりつつある専門性や、俯瞰的マネジメントは台本である。

台本に当てはめ、再現し、大量に作る。

それはもう通用しない。

現在、時代を先読みする地図はない。

管理する設計書もない。

今はコンパスだけが頼りなのだ。

それは関係性の中から生まれる気がしてならない。

0 件のコメント:

コメントを投稿